Der Hauseingang ist das Tor zur Selbstständigkeit – doch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wird er oft zur unüberwindbaren Barriere. Ein barrierefreier Hauseingang schafft nicht nur physische Zugänglichkeit, sondern erhält Würde und Lebensqualität im eigenen Zuhause. Stufen, schmale Türen oder rutschige Beläge können das Leben erheblich erschweren und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränken.

In diesem umfassenden Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige über die Planung und Umsetzung eines barrierefreien Hauseingangs. Von den technischen Anforderungen über die Kosten bis hin zur Förderung – wir geben Ihnen alle Informationen für fundierte Entscheidungen.

Was ist ein barrierefreier Hauseingang? Definition und Grundlagen

Barrierefreiheit am Hauseingang verstehen

Ein barrierefrei gestalteter Hauseingang ermöglicht allen Menschen – unabhängig von körperlichen Einschränkungen, Alter oder temporären Behinderungen – einen sicheren und selbstständigen Zugang zum Wohnbereich. Dies umfasst weit mehr als nur eine Rampe: Beleuchtung, Bodenbeläge, Türbreiten, Bedienelemente und Wetterschutz müssen ganzheitlich betrachtet werden.

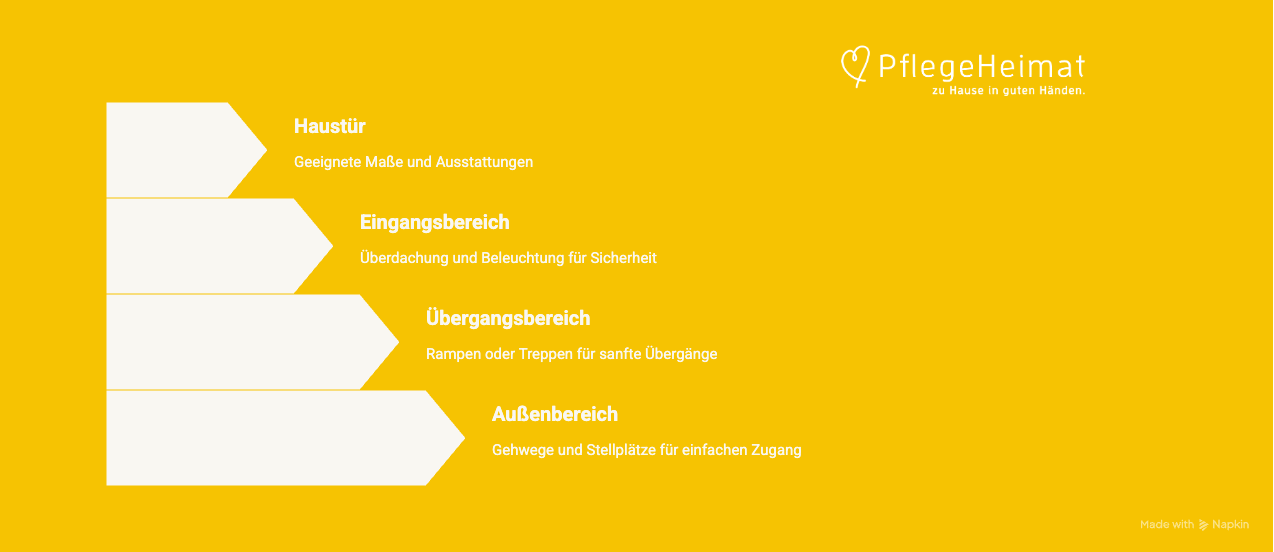

Den Hauseingang barrierefrei gestalten bedeutet, alle Elemente des Eingangsbereichs aufeinander abzustimmen. Dazu gehören der Außenbereich mit Gehwegen und Stellplätzen, der Übergangsbereich mit Rampen oder Treppen, der Eingangsbereich selbst mit Überdachung und Beleuchtung sowie die Haustür mit entsprechenden Maßen und Ausstattungen. Wie bei allen Aspekten des barrierefreien Wohnens steht die Selbstständigkeit im Mittelpunkt.

Rechtliche Grundlagen und Normen

Die Gestaltung eines barrierefreien Hauseingangs orientiert sich an verschiedenen Normen und Vorschriften. Die DIN-Normen für barrierefreies Wohnen regeln die barrierefreie Gestaltung von Wohnungen und deren Zugänge. Die DIN 18040-2 betrifft private Wohnbauten, während die DIN 18040-1 für öffentlich zugängliche Bereiche gilt. Die neue europäische Norm DIN EN 17210 ergänzt diese Standards um spezifische Anforderungen für Haustüren und Eingangsbereiche.

Diese Normen sind im privaten Wohnungsbau nicht rechtlich bindend, dienen aber als Orientierung für Planer und Bauherren. Viele Förderprogramme orientieren sich an diesen Standards, weshalb deren Beachtung oft Voraussetzung für finanzielle Unterstützung ist. Regional können zusätzliche Bauvorschriften oder Satzungen spezielle Anforderungen stellen.

Nutzergruppen und Bedürfnisse

Der barrierefreie Hauseingang kommt verschiedenen Personengruppen zugute: Rollstuhlfahrern, Menschen mit Gehhilfen wie Rollatoren oder Gehstöcken, Personen mit Sehbehinderungen, Eltern mit Kinderwagen, Senioren mit eingeschränkter Mobilität sowie temporär eingeschränkten Menschen nach Operationen oder Unfällen. Auch Lieferdienste und Handwerker profitieren von gut zugänglichen Eingangsbereichen.

Die Bedürfnisse sind vielfältig: Rollstuhlfahrer benötigen stufenlose Zugänge und ausreichende Bewegungsflächen, Menschen mit Sehbehinderungen benötigen taktile Leitsysteme und gute Beleuchtung, Personen mit eingeschränkter Handkraft benötigen leicht bedienbare Türgriffe und automatische Systeme. Besonders relevant wird dies beim barrierefreien Wohnen im Alter.

Technische Anforderungen: Planung des Barrierefreien Hauseingangs

Zugangsweg und Außenbereich

Der Weg zum barrierefreien Hauseingang beginnt bereits an der Grundstücksgrenze. Gehwege müssen mindestens 120 cm breit sein, besser sind 150 cm für Begegnungsverkehr. Die maximale Längsneigung beträgt 3%, bei Querneigung sind maximal 2% zulässig.

Stellplätze für Menschen mit Behinderungen müssen mindestens 350 cm breit und 500 cm lang sein. Der Transferbereich neben dem Fahrzeug benötigt zusätzlich 150 cm Breite. Die Entfernung zum Hauseingang sollte maximal 50 Meter betragen, optimal sind weniger als 25 Meter.

Rampen und Niveauausgleich

Eine barrierefreie Rampe am Hauseingang ist oft das zentrale Element beim Umbau. Die maximale Steigung beträgt 6% (entspricht 3,4°), bei kurzen Rampen bis 3 Meter Länge sind ausnahmsweise 8% zulässig. Alle 6 Meter sind Ruhepodeste von mindestens 150 x 150 cm erforderlich. Am Anfang und Ende der Rampe sind ebenfalls Bewegungsflächen dieser Größe notwendig.

Die nutzbare Rampenbreite muss mindestens 120 cm betragen. Beidseitige Handläufe in 85-90 cm Höhe sind Pflicht, bei Absturzhöhen über 100 cm sind zusätzlich Radabweiser in 5 cm Höhe erforderlich.

Türbereich und Eingangssituation

Der Türbereich eines barrierefreien Hauseingangs erfordert vor und hinter der Tür Bewegungsflächen von mindestens 150 x 150 cm. Die Türbreite muss mindestens 90 cm betragen, optimal sind 100 cm. Türschwellen sind zu vermeiden oder auf maximal 2 cm zu begrenzen. Der Kraftaufwand zum Öffnen darf 25 Newton nicht überschreiten.

Bedienelemente wie Klingeln, Briefkästen oder Haustelefone sollten in einer Höhe von 85-105 cm angebracht werden. Die horizontale Entfernung zur Türkante sollte mindestens 50 cm betragen, um eine seitliche Anfahrt zu ermöglichen. Überdachungen schützen vor Witterung und sollten mindestens 150 cm in die Tiefe reichen.

Beleuchtung und Sicherheit

Ausreichende Beleuchtung ist essentiell für einen barrierefreien Hauseingang. Die Mindestbeleuchtungsstärke beträgt 100 Lux im Eingangsbereich, 50 Lux auf Gehwegen. Bewegungsmelder oder Dauerlicht erhöhen die Sicherheit. Wichtig ist eine blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung ohne harte Schatten.

Für Menschen mit Sehbehinderungen sind Kontraste wichtig: Türen sollten sich farblich von der Wand abheben, Handläufe von der Wand, Stufen von der Umgebung. Taktile Elemente wie geriffelte Handläufe oder Aufmerksamkeitsfelder helfen bei der Orientierung.

Mehrfach ausgezeichnete 24 Stunden Pflege für Ihre Angehörigen.

Angebot anfordern Beraten lassen

Hauseingang barrierefrei umbauen: Schritt-für-Schritt Anleitung

Bestandsanalyse und Planungsphase

Der erste Schritt beim Umbau zum barrierefreien Hauseingang ist eine gründliche Analyse der bestehenden Situation. Vermessen Sie alle relevanten Bereiche: Höhenunterschiede, Türbreiten, verfügbare Flächen und bauliche Gegebenheiten. Dokumentieren Sie auch die Nutzungsgewohnheiten – welche Wege werden täglich genutzt, wo entstehen Engpässe?

Eine professionelle Beratung durch einen Architekten oder Sachverständigen für barrierefreies Bauen kann bereits in dieser Phase wertvolle Erkennisse liefern. Diese Experten erkennen Lösungsmöglichkeiten, die Laien oft übersehen, und können realistische Kostenschätzungen abgeben. Auch die örtlichen Pflegestützpunkte oder Wohnberatungsstellen bieten oft kostenlose Erstberatungen an.

Genehmigungsverfahren und rechtliche Aspekte

Den Hauseingang barrierefrei umzubauen erfordert je nach Umfang der Maßnahmen verschiedene Genehmigungen. Rampen und Überdachungen sind oft genehmigungspflichtig, besonders wenn sie die Abstandsflächen tangieren oder das Erscheinungsbild erheblich verändern. Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind zusätzliche Auflagen zu beachten.

Mieter müssen größere Umbauten mit dem Vermieter abstimmen. Das Behindertengleichstellungsgesetz gibt Mietern gewisse Rechte auf barrierefreie Anpassungen, die Kosten trägt jedoch meist der Mieter. Eine schriftliche Vereinbarung über Rückbaukosten bei Auszug ist empfehlenswert.

Umsetzungsphasen und Arbeitsschritte

Die praktische Umsetzung erfolgt am besten in logischen Phasen. Beginnen Sie mit den Erdarbeiten und dem groben Niveauausgleich. Anschließend folgen die Installation von Rampen oder Treppenerneuerung, dann die Oberflächengestaltung und Pflasterarbeiten. Parallel können Elektroarbeiten für Beleuchtung und eventuelle automatische Systeme erfolgen.

Den Hauseingang zu pflastern erfordert besondere Sorgfalt bei der Materialwahl und Verlegung. Fugen müssen plan geschlossen werden, Gefälle zur Entwässerung berücksichtigt werden. Der Einbau der Haustür und der Bedienelemente erfolgt meist gegen Ende der Bauphase.

Qualitätskontrolle und Abnahme

Nach Abschluss der Arbeiten sollten alle Elemente des barrierefreien Hauseingangs systematisch geprüft werden. Testen Sie die Zugänglichkeit mit verschiedenen Hilfsmitteln – Rollstuhl, Rollator, Gehstöcken. Prüfen Sie auch die Bedienbarkeit bei verschiedenen Witterungsbedingungen.

Lassen Sie andere Personen die neue Eingangssituation testen. Oft fallen Details auf, die der Planer übersehen hat. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen mit Fotos und bewahren Sie alle Rechnungen für spätere Förderanträge oder Versicherungsfragen auf.

Hauseingang barrierefrei umbauen Kosten: Detaillierte Aufschlüsselung

Kostenfaktoren im Überblick

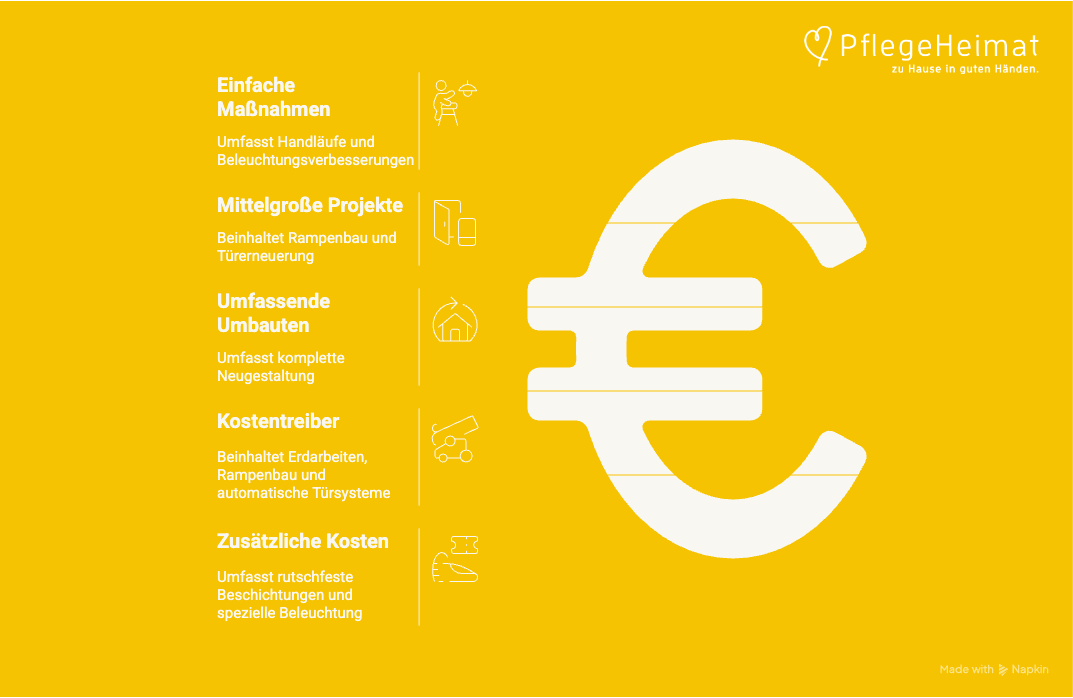

Die Kosten für den Umbau variieren erheblich je nach baulichen Gegebenheiten und gewünschtem Ausstattungsstandard. Einfache Maßnahmen wie Handläufe oder Beleuchtungsverbesserungen kosten zwischen 200 und 800 Euro. Mittelgroße Projekte mit Rampenanbau und Türerneuerung liegen zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Umfassende Umbauten mit kompletter Neugestaltung können 10.000 bis 25.000 Euro kosten.

Die größten Kostentreiber sind meist Erdarbeiten, Rampenbauten aus Beton oder Naturstein sowie automatische Türsysteme. Im Detail zeigt sich, dass auch scheinbar kleine Anpassungen wie rutschfeste Beschichtungen oder spezielle Beleuchtung die Kosten erheblich beeinflussen können. Zusätzliche Informationen zu den Kosten der 24-Stunden-Betreuung helfen bei der Entscheidung zwischen Umbau und Betreuung.

Detaillierte Kostenaufstellung nach Gewerken

| Maßnahme | Kostenbereich | Arbeitsaufwand | Nutzen |

|---|---|---|---|

| Handlauf nachrüsten | 150-400 € | 1 Tag | Mittel |

| Beleuchtung erneuern | 300-800 € | 1 Tag | Hoch |

| Türschwelle beseitigen | 200-600 € | 0,5 Tage | Sehr hoch |

| Einfache Rampe (Holz/Alu) | 1.000-3.000 € | 2-3 Tage | Sehr hoch |

| Betonrampe individuell | 3.000-8.000 € | 1-2 Wochen | Sehr hoch |

| Haustür erneuern | 1.500-4.000 € | 1 Tag | Hoch |

| Automatische Türöffnung | 3.000-8.000 € | 1-2 Tage | Sehr hoch |

| Komplette Neugestaltung | 10.000-25.000 € | 2-4 Wochen | Maximum |

Regionale Preisunterschiede

Die Kosten für den Umbau unterliegen regionalen Schwankungen. In Ballungsräumen und süddeutschen Regionen liegen die Preise oft 20-30% über dem Bundesdurchschnitt. Ländliche Gebiete mit geringerer Handwerkerdichte können ebenfalls Mehrkosten verursachen, wenn längere Anfahrtswege anfallen.

Material- und Lohnkosten schwanken auch saisonal. Umbauten im Winter sind oft günstiger, da weniger Nachfrage herrscht. Allerdings sind witterungsabhängige Arbeiten wie Pflasterungen oder Betonarbeiten nur eingeschränkt möglich.

Versteckte Kosten berücksichtigen

Beim Umbau zum barrierefreien Hauseingang entstehen oft unvorhergesehene Zusatzkosten. Baugrunderkundung kann erforderlich werden, wenn Fundamentarbeiten nötig sind. Leitungsverlegungen für Strom oder Entwässerung verursachen Mehraufwand. Auch die vorübergehende Sicherung der Zugänglichkeit während der Bauphase kann Kosten verursachen.

Genehmigungskosten, Statiker-Gutachten oder Vermessungsarbeiten werden oft übersehen. Kalkulieren Sie 10-15% Puffer für unvorhergesehene Mehrkosten ein. Eine detaillierte Kostenaufstellung vom Handwerker hilft dabei, alle Positionen zu erfassen.

Barrierefreier Hauseingang Förderung: Finanzierungsmöglichkeiten optimal nutzen

Pflegekasse: Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Die Förderung für einen barrierefreier Hauseingang durch die Pflegekasse ist eine der wichtigsten Finanzierungsquellen. Menschen mit anerkannter Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 1-5) können bis zu 4.000 Euro pro Jahr für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen erhalten. Leben mehrere Pflegebedürftige im Haushalt, können die Zuschüsse kombiniert werden – maximal jedoch 16.000 Euro pro Maßnahme.

Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen die häusliche Pflege ermöglichen, erheblich erleichtern oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen. Ein barrierefreier Hauseingang erfüllt diese Kriterien meist problemlos. Der Antrag muss vor Beginn der Maßnahmen gestellt werden, idealerweise mit Kostenvoranschlägen und ärztlicher Begründung. Zusätzlich steht pflegebedürftigen Menschen Pflegegeld zur freien Verfügung zu.

KfW-Förderprogramme für altersgerechtes Umbauen

Das KfW-Programm 455-B “Altersgerecht Umbauen” bietet Zuschüsse von bis zu 6.250 Euro für Maßnahmen zur Barrierereduzierung. Der Umbau fällt unter die förderfähigen Maßnahmen, wenn bestimmte technische Standards eingehalten werden. Die Förderung ist nicht von einer Pflegebedürftigkeit abhängig.

Alternativ können zinsgünstige Kredite bis 50.000 Euro beantragt werden (Programm 159). Diese eignen sich besonders für umfangreichere Umbauten. Wichtig: Der Antrag muss vor Vorhabenbeginn gestellt werden. Ein Sachverständiger muss die fachgerechte Ausführung bestätigen.

Zusätzliche Fördermöglichkeiten

Viele Bundesländer und Kommunen bieten eigene Förderprogramme für barrierefreies Wohnen. Bayern fördert beispielsweise mit dem “Bayerischen Wohnungsbauprogramm”, Nordrhein-Westfalen mit “progres.nrw”. Die Förderhöhen und Bedingungen variieren stark.

Die gesetzliche Unfallversicherung kann bei berufsbedingten Einschränkungen Kosten übernehmen. Auch die Deutsche Rentenversicherung fördert unter bestimmten Umständen Maßnahmen zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit. Schwerbehinderte Menschen können beim Integrationsamt zusätzliche Hilfen beantragen. Parallel dazu steht der Entlastungsbetrag für zusätzliche Betreuungsleistungen zur Verfügung.

Steuerliche Aspekte und Abschreibungen

Die Kosten für den Umbau zum barrierefreien Hauseingang können teilweise steuerlich geltend gemacht werden. Als “außergewöhnliche Belastungen” sind sie absetzbar, wenn sie krankheitsbedingt notwendig sind und die zumutbare Eigenbelastung überschreiten. Ein ärztliches Attest über die medizinische Notwendigkeit ist erforderlich.

Handwerkerleistungen können über die “Handwerkerregelung” mit 20% der Lohnkosten (maximal 1.200 Euro pro Jahr) direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. Diese Regelung gilt auch ohne medizinische Indikation und kann mit anderen Förderungen kombiniert werden.

Praktische Beispiele: Barrierefreie Hauseingang-Lösungen im Alltag

Beispiel 1: Rampenanbau bei Einfamilienhaus

Familie Weber möchte für den 75-jährigen Großvater mit Rollator den Hauseingang barrierefrei gestalten. Das Einfamilienhaus hat drei Eingangsstufen mit 50 cm Gesamthöhe. Eine gerade Rampe würde 8,50 Meter lang werden – zu lang für das verfügbare Grundstück.

Die Lösung: Eine L-förmige Rampe mit Zwischenpodest nutzt den verfügbaren Platz optimal. Die erste Rampe überwindet 25 cm Höhe auf 4,20 Meter Länge, nach einem 150 x 150 cm Podest führt eine weitere Rampe über 4,20 Meter zu den restlichen 25 cm Höhe. Gesamtkosten: 6.800 Euro für die Betonrampe mit Natursteinverkleidung.

Barrierefreier Hauseingang Förderung: Die Pflegekasse übernahm 4.000 Euro, da Pflegegrad 2 vorlag. KfW-Zuschuss von 1.500 Euro reduzierte die Eigenkosten auf 1.300 Euro. Der Rollator kann nun problemlos bewältigt werden, auch bei Eis und Schnee durch die beheizte Rampenoberfläche.

Beispiel 2: Automatische Türlösung für Rollstuhlfahrer

Herr Schmidt ist nach einem Schlaganfall auf den Rollstuhl angewiesen. Der bestehende Hauseingang hatte zwar die richtige Türbreite, aber die schwere Haustür war nicht zu bewältigen. Eine automatische Türöffnung schaffte Abhilfe.

Das System öffnet die Tür bei Annäherung automatisch und hält sie 15 Sekunden geöffnet. Eine Fernbedienung ermöglicht die Bedienung aus dem Auto. Die Sicherheitssensoren verhindern Verletzungen. Ein batteriebetriebenes Notsystem funktioniert auch bei Stromausfall.

Gesamtkosten: 4.200 Euro inklusive Installation. Die Unfallversicherung übernahm 70% der Kosten, da der Schlaganfall berufsbedingt anerkannt wurde. Das System ermöglicht Herrn Schmidt vollständige Selbstständigkeit beim Verlassen und Betreten des Hauses.

Beispiel 3: Hauseingang barrierefrei pflastern bei Demenz

Frau Meier, 82 Jahre, leidet an beginnender Demenz und stürzt häufig. Der barrierefreie Hauseingang war technisch korrekt, aber die dunkelgrauen Pflastersteine bei schlechter Beleuchtung führten zu Orientierungsproblemen und Stürzen.

Die Lösung kombinierte mehrere Ansätze: Den Hauseingang barrierefrei zu pflastern mit kontrastreichem, rutschfestem Belag in hellen Farben. LED-Bodeneinbaustrahler markieren den Gehweg. Handläufe mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen helfen bei der Orientierung. Ein taktiles Leitsystem führt von der Grundstücksgrenze zur Haustür.

Investition: 3.200 Euro für neue Pflasterung und Beleuchtung. Die Pflegekasse bewilligte 2.800 Euro, da die Maßnahmen Stürze verhindern und die Selbstständigkeit fördern. Die Sturzrate reduzierte sich um 80%, Frau Meier fühlt sich wieder sicher.

Beispiel 4: Kostengünstige Lösung für Mieter

Student Marc, temporär gehbehindert nach Motorradunfall, benötigte eine schnelle, kostengünstige Lösung für den barrierefreien Hauseingang seiner Mietwohnung. Permanente Umbauten waren nicht möglich.

Eine modulare Aluminiumrampe überbrückt die zwei Eingangsstufen temporär. Die Rampe ist zerlegbar und bei einem Umzug mitnehmbar. Mobile Handläufe und rutschfeste Matten komplettieren die Lösung. Eine batteriebetriebene LED-Beleuchtung sorgt für Sicherheit.

Gesamtkosten: 1.800 Euro für die komplette Ausstattung. Als Hilfsmittel wurde die Rampe von der Krankenkasse zu 80% übernommen. Nach der Genesung konnte das System problemlos demontiert und verkauft werden.

Häufige Fehler beim Barrierefreien Hauseingang vermeiden

Planungsfehler und deren Konsequenzen

Ein häufiger Fehler beim bei der Gestaltung eines barrierefreien Hauseingangs ist die isolierte Betrachtung des Eingangsbereichs ohne Berücksichtigung der gesamten Wegekette. Eine perfekte Rampe nützt wenig, wenn der Weg vom Stellplatz nicht barrierefrei ist oder die Haustür zu schmal bleibt.

Unterschätzt wird oft der Platzbedarf für Bewegungsflächen. Barrierefreier Hauseingang benötigt vor und hinter der Tür ausreichend Rangierplatz für Rollstühle oder Rollatoren. Zu knapp bemessene Flächen machen die Investition wertlos und können sogar gefährlich werden.

Technische Stolperfallen

Bei einer barrierefreien Rampe werden oft die Neigungsverhältnisse falsch berechnet. Eine zu steile Rampe ist nicht nur normwidrig, sondern auch gefährlich. Die 6%-Regel gilt für die tatsächliche Steigung, nicht für die theoretische – Bauungenauigkeiten können die Steigung erhöhen.

Den Hauseingang barrierefrei zu pflastern erfordert besondere Aufmerksamkeit bei Fugen und Oberflächen. Zu breite Fugen können Rollstuhlräder blockieren, zu raue Oberflächen erschweren die Fortbewegung. Auch die Entwässerung wird oft vernachlässigt – Pfützen können zu Rutschfallen werden.

Normgerechte Umsetzung sicherstellen

Im Detail zeigt sich, dass auch kleine Abweichungen von den Normen große Auswirkungen haben können. Handläufe in falscher Höhe, zu geringe Durchgangsbreiten oder unzureichende Beleuchtung reduzieren den Nutzen erheblich.

Gleichzeitig sollten die Normen nicht blind übernommen werden. Die individuellen Bedürfnisse können von den Standardmaßen abweichen. Eine bedarfsgerechte Planung berücksichtigt die tatsächlichen Nutzer und deren spezifische Anforderungen.

Wartung und Langzeitbetrachtung

Der barrierefreie Hauseingang benötigt regelmäßige Wartung und Pflege. Rutschfeste Beschichtungen können ihre Wirkung verlieren, automatische Systeme benötigen Service, Beleuchtung muss erneuert werden. Planen Sie Wartungskosten von 2-5% der Investitionssumme pro Jahr ein.

Bedenken Sie auch saisonale Herausforderungen: Wie wird die Rampe im Winter geräumt? Funktioniert die Beleuchtung bei Stromausfall? Sind die Materialien frostbeständig? Eine ganzjährige Nutzbarkeit ist essentiell für die Selbstständigkeit.

Grenzen erkennen: Wann ist ein Barrierefreier Hauseingang nicht sinnvoll?

Bauliche und rechtliche Beschränkungen

Nicht jedes Gebäude eignet sich für einen barrierefreien Hauseingang. Denkmalschutz kann Umbauten unmöglich machen oder unverhältnismäßig verteuern. Extreme Höhenunterschiede erfordern sehr lange Rampen, die das verfügbare Grundstück übersteigen. Bei Hanglage oder beengten Grundstücksverhältnissen stoßen auch kreative Lösungen an Grenzen.

Die Kosten für den Umbau können in schwierigen Fällen 30.000 Euro und mehr betragen. Bei alten Gebäuden kommen oft zusätzliche Herausforderungen wie instabile Fundamente, Leitungskonflikte oder statische Probleme hinzu. Eine ehrliche Kosten-Nutzen-Analyse ist hier besonders wichtig.

Mietverhältnisse und temporäre Lösungen

Mieter stoßen beimUmbau oft an rechtliche Grenzen. Vermieter müssen größeren Umbauten zustimmen, was nicht immer möglich ist. Selbst bei Zustimmung trägt meist der Mieter die Kosten und muss bei Auszug oft den Ursprungszustand wiederherstellen.

Bei unklarer Wohndauer oder befristeten Mietverhältnissen ist die Wirtschaftlichkeit fraglich. Modulare, mobile Lösungen können Alternativen bieten, erreichen aber nicht den Komfort dauerhafter Installationen.

Fortschreitende Erkrankungen berücksichtigen

Bei progredienten Erkrankungen wie Parkinson, Multipler Sklerose oder Demenz können barrierefreie Lösungen schnell unzureichend werden. Was heute ausreichend ist, kann in wenigen Jahren nicht mehr genügen. Wiederholte Umbauten sind teuer und belastend.

Auch die Wechselwirkung verschiedener Einschränkungen wird oft unterschätzt. Kombinationen aus körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen erfordern komplexere Lösungen als Einzelprobleme. Hier bietet sich oft eine Alternative zum Pflegeheim in Form einer häuslichen Betreuung an.

24-Stunden-Betreuung als ganzheitlicher Ansatz

Für viele Menschen stellt eine 24-Stunden-Betreuung eine attraktive Alternative zu aufwendigen Umbauten dar. Professionelle Betreuungskräfte können bei den meisten Zugangsproblemen helfen – von Stufen über schwere Türen bis hin zu komplexen Eingangssituationen.

Die Vorteile gehen weit über die Mobilitätshilfe hinaus: Betreuung, Haushaltsführung, sozialer Kontakt und Sicherheit rund um die Uhr. Die monatlichen Kosten der 24-Stunden-Pflege von 2.000 bis 3.500 Euro sind oft günstiger als umfangreiche Umbauten plus zusätzliche Pflegekosten.

Kombinierte Ansätze für optimale Lösungen

Die beste Lösung kombiniert oft verschiedene Ansätze. Einfache bauliche Anpassungen für die wichtigsten Barrieren, ergänzt durch professionelle Betreuung für weitergehende Unterstützung.

Eine schrittweise Herangehensweise ermöglicht es, Erfahrungen zu sammeln und bei veränderten Bedürfnissen anzupassen. Was heute als kompletter Umbau erscheint, kann morgen durch neue Technologien oder veränderte Lebensumstände anders zu bewerten sein.

Der Weg zur Selbstständigkeit beginnt am Hauseingang

Ein barrierefreier Hauseingang ist mehr als eine bauliche Maßnahme – er ist das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. Die Investition in Hauseingang zahlt sich durch erhöhte Lebensqualität, Zukunftssicherheit und oft auch durch Wertsteigerung der Immobilie aus.

Die Kosten variieren stark, aber die verfügbaren Fördermöglichkeiten können die finanzielle Belastung erheblich reduzieren. Förderung durch Pflegekassen, KfW und weitere Programme macht viele Projekte erst wirtschaftlich darstellbar.

Wichtig ist eine ganzheitliche Betrachtung: Im Detail bedeutet das, alle Elemente aufeinander abzustimmen und auch zukünftige Bedürfnisse zu berücksichtigen. Professionelle Beratung hilft dabei, die optimale Balance zwischen baulichen Maßnahmen, technischen Hilfsmitteln und persönlicher Unterstützung zu finden.

Scheuen Sie sich nicht, auch Lösungen wie eine 24-Stunden-Betreuung in Betracht zu ziehen. Diese bietet oft mehr Flexibilität und Komfort als bauliche Maßnahmen allein erreichen können. Der erste Schritt zu mehr Selbstständigkeit und Sicherheit beginnt mit einer ehrlichen Bedarfsanalyse und professioneller Beratung.